衛星リモートセンシング

衛星リモートセンシングとは?

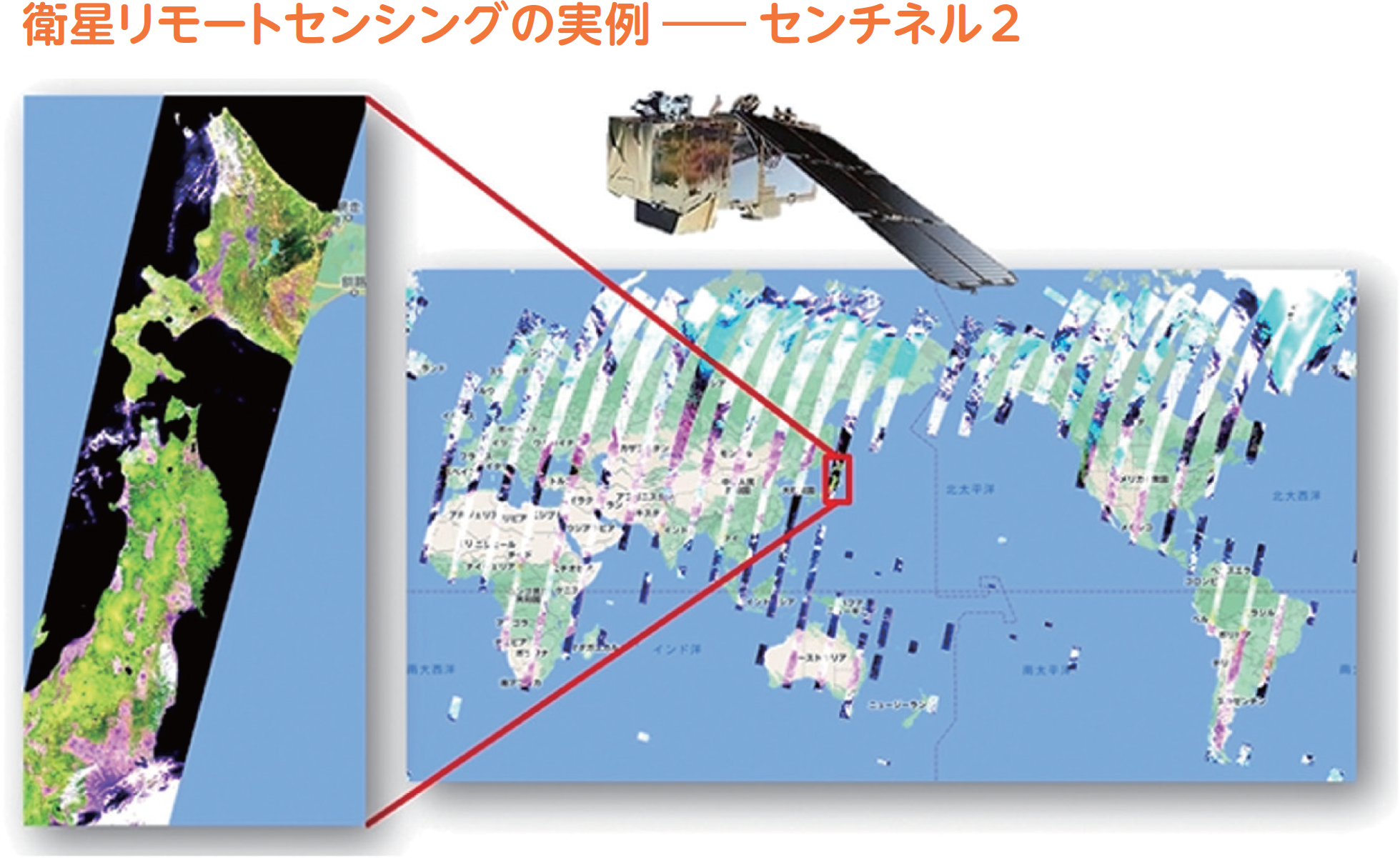

センシングとは「観測」という意味です。「衛星リモートセンシング」とは、作物の生育状況や圃場自体の状態など農作業や営農のために必要なデータを、人工衛星に搭載した光学センサーや、マイクロ波を用いたレーダーで収集する技術です。代表的な人工衛星にはアメリカの「ランドサット」シリーズやヨーロッパの「センチネル1」および「センチネル2」などがあります。 図はセンチネル2の例です。2Aと2Bの2機体制で、高度786㎞の軌道から世界の主な陸地を5日に1回の頻度で南北に細長く観測しています。観測幅は290㎞と広く、1回の観測で北海道と東日本のほとんどを観測できます。

衛星は何をとらえているか?

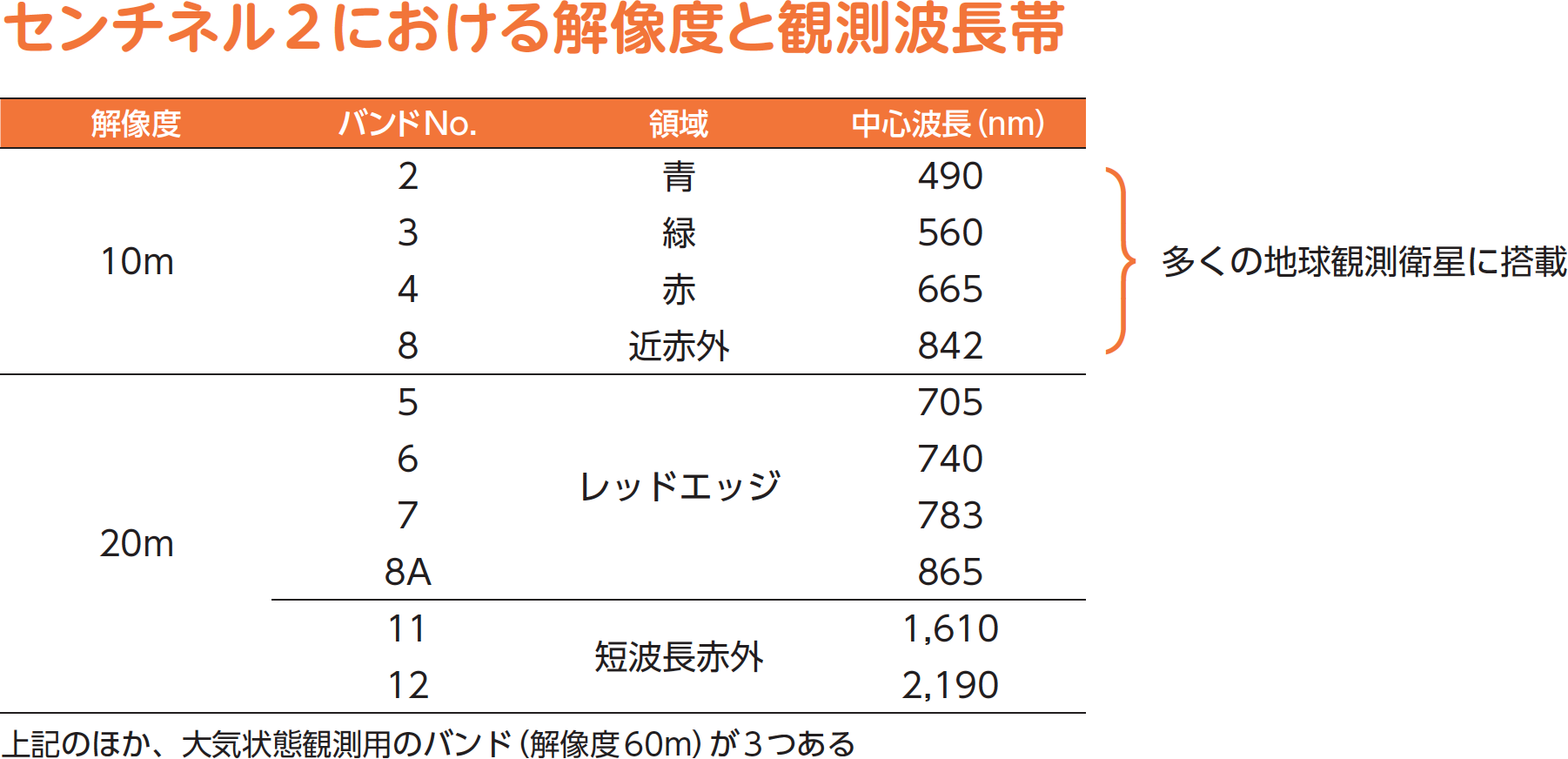

センチネル2を例に見てみると、可視光である青、緑、赤(RGB)のほか近赤外線を観測しています(これらは解像度10m)。このほかレッドエッジや短波長赤外線をとらえています(解像度20m)。 近年では、多数の衛星を連携させる「衛星コンステレーション」方式によって、観測の頻度を高めたり、短時間データ配信を実現させたりしています。

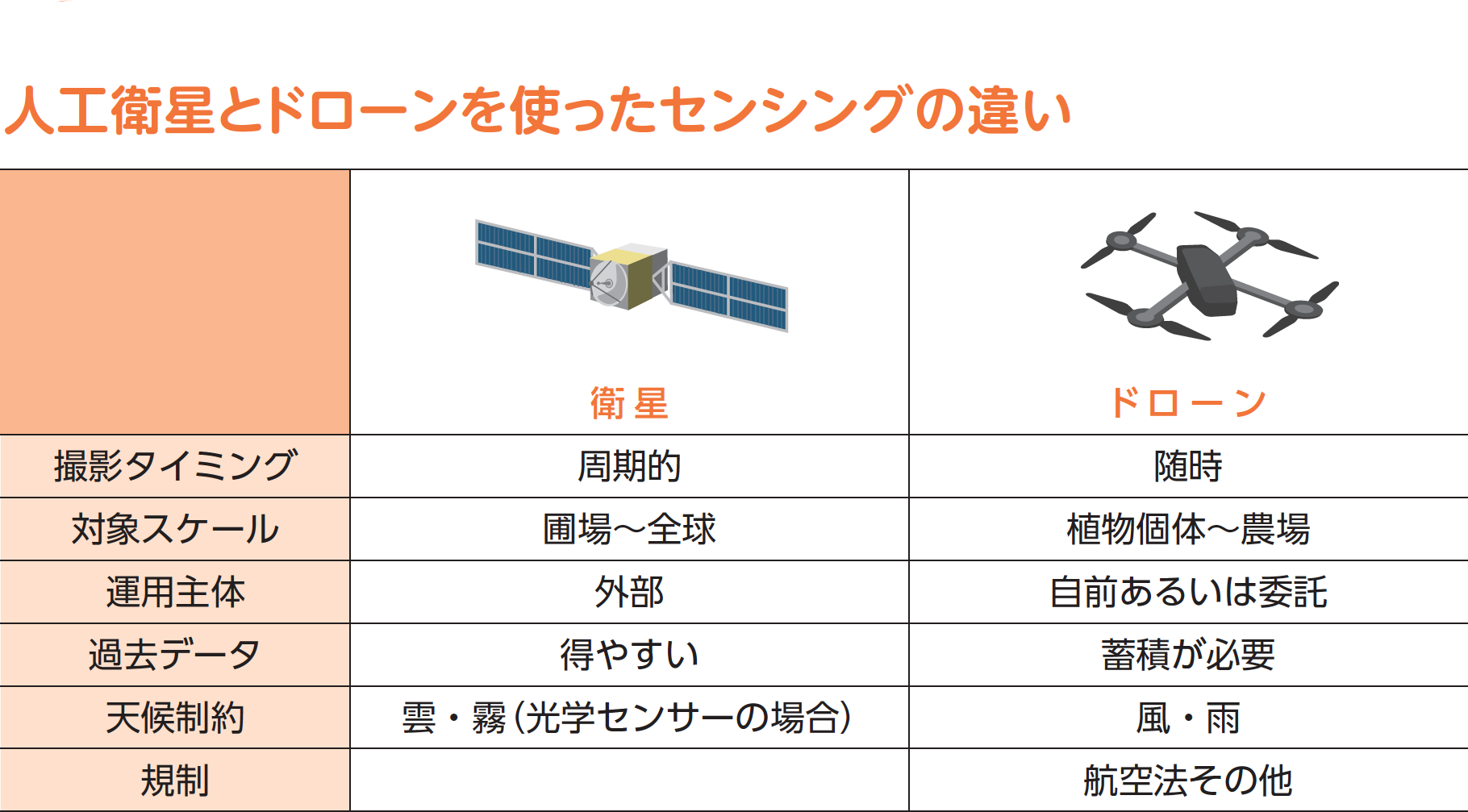

ドローンによるセンシングとの違い

ドローンによるセンシング(観測)のメリットは、荒天でもないかぎりいつでも実施できまることで、地球を周期的に回っている衛星にはそうした自由度がありません。また、衛星の観測は雲や霧にさえぎられることがあります。 いっぽう衛星によるセンシングのメリットとしては、まず広範囲を一度に観測できることです。また、ドローンは農家自身や委託業者が運用するのに対し、衛星は政府機関や企業が運用しているため、ユーザーは運用の労力から解放されてデータを入手できます。 センシングにおいては、衛星とドローンそれぞれの長所と短所を理解してデータを活用する必要があります。

「反射特性」がポイント!

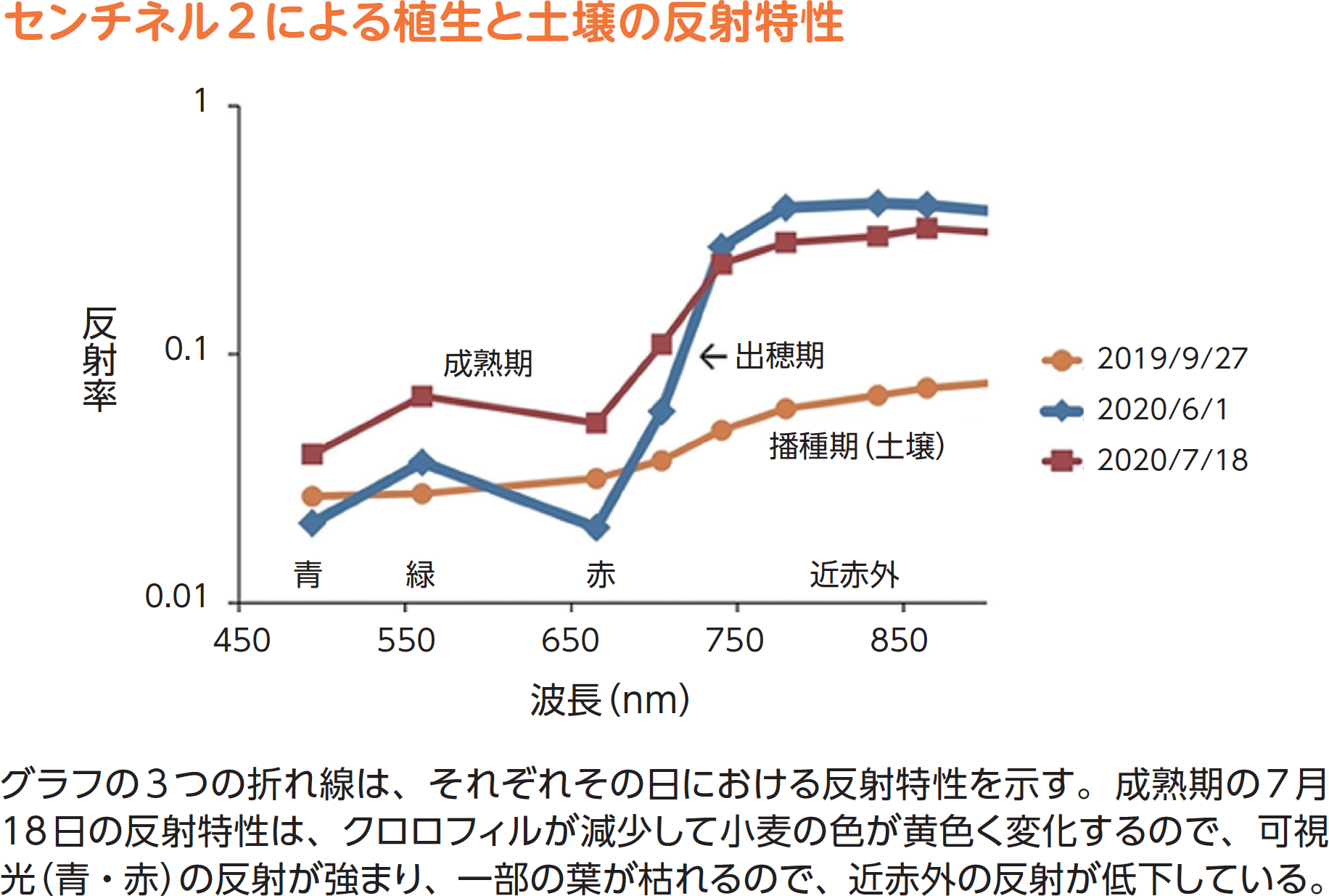

衛星リモートセンシングでは、可視光(青・赤・緑)や近赤外線などの「反射特性」を観測します。たとえば植物のクロロフィル(葉緑素)は近赤外線を反射し、可視光(青と赤)を吸収するので、近赤外線の反射率が高くて青と赤が低ければ「育っている」ことがわかります。この作物の反射特性をあらわす数値の代表が「正規化植生指数(NDVI)」です。この他、土壌の有機物量である「腐植含量」の反射特性から「圃場の不均一性」を知り、対策を立てることができます。

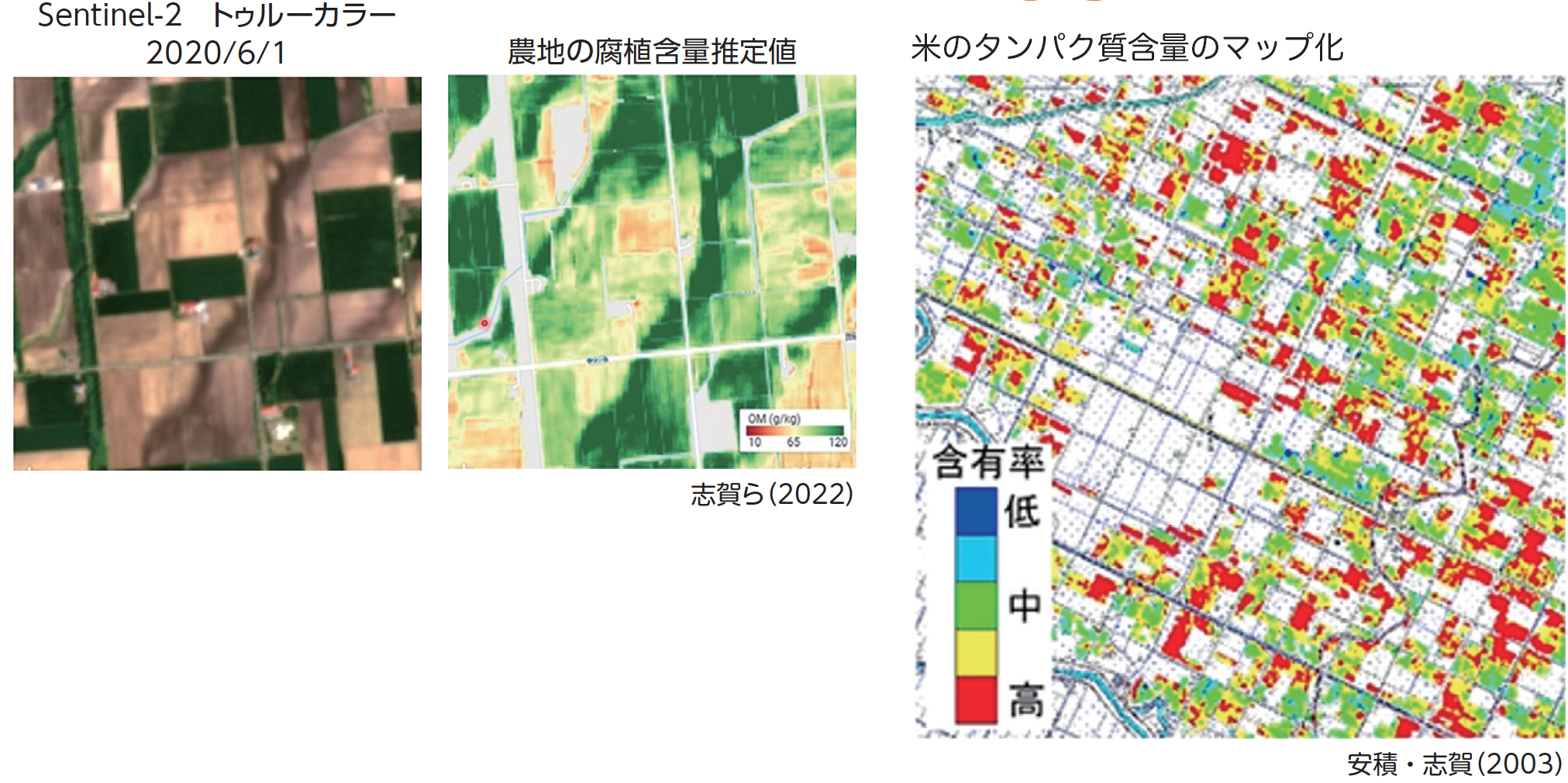

衛星リモートセンシングの実際の観測例

左の画像は可視光線(RGB)をとらえた画像です。腐食含量が低い箇所が黒く映り、ここから作成した腐植含量分布が中央の画像です。土壌の水分量が一定の時期に観測した可視光の反射率から土壌の腐食含量を推測して、土壌の肥沃度を推測しています。 また右の図は、米のおいしさを予測するための画像です。米のおいしさを左右する要因の1つであるタンパク質含量を、衛星がとらえた稲のクロロフィル含量からNDVIなどの植生指数によって推測します。 このように、衛星リモートセンシングがもたらすデータは、実際の農業ですでに活用されているのです。